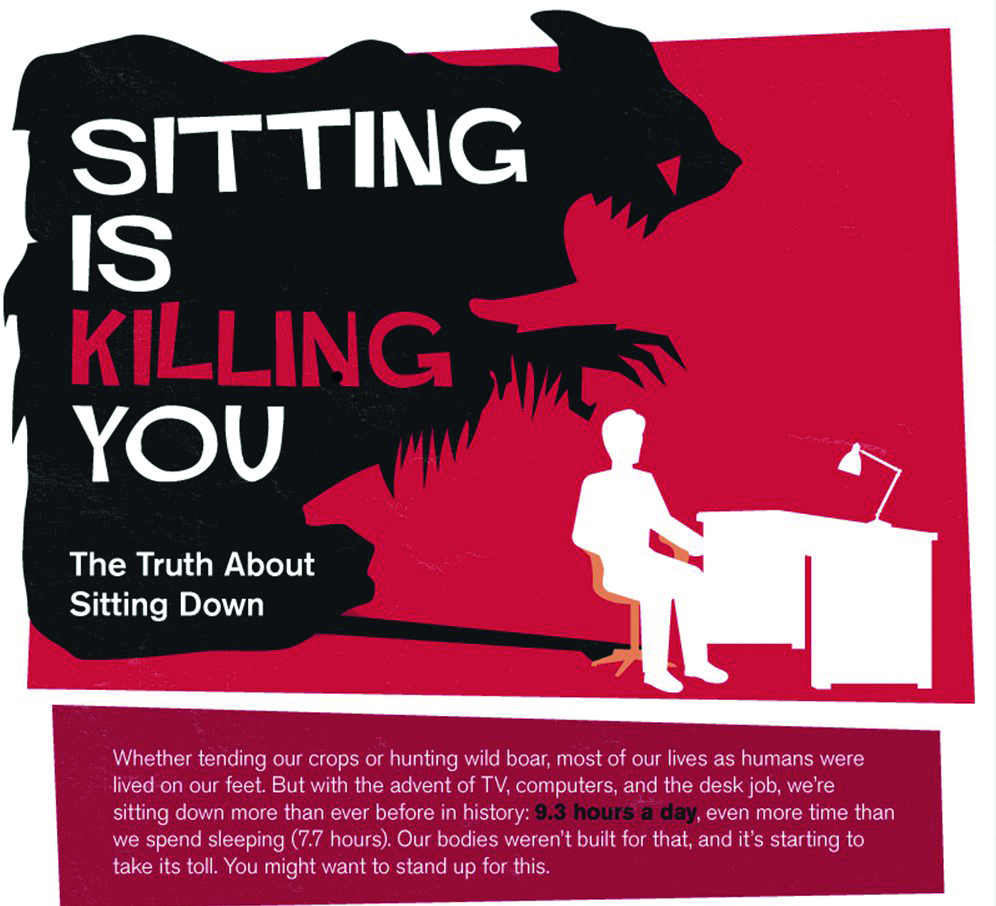

Die meisten Office-Worker bewegen sich zu wenig – mit zum Teil verheerenden Folgen. Es wird zu wenig gestanden und gelaufen. Aber auch im Sitzen sollte man sich bewegen. Im fünften Teil unserer Reihe zum Thema Bewegtsitzen geht es um historische Meilensteine. Von Robert Nehring.

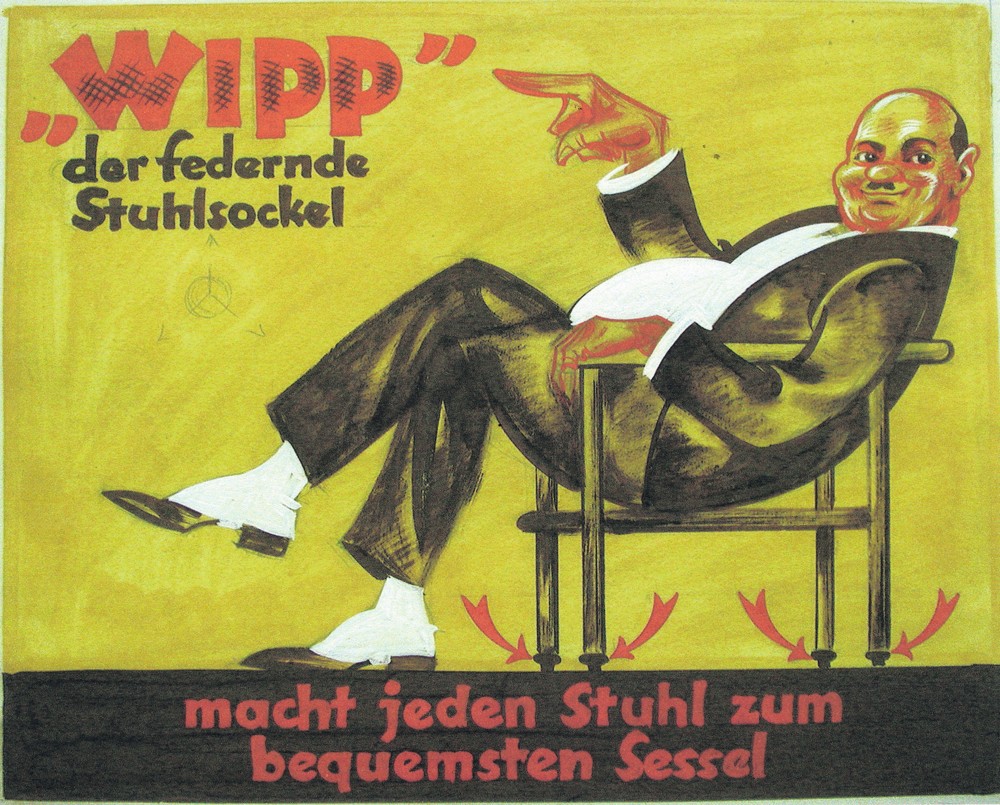

Schon in den 1920ern war Bewegung im Sitzen ein Thema, wie dieses Plakat für Universal-Stuhlsockel aus dieser Zeit beweist. Herkunft unbekannt.

Frank Lloyd Wright war der Architekt des ersten Bürogebäudes der Welt. Für das Larkin Administration Building (1904) entwarf er auch Bürostühle wie diesen – mit Rollen und luftdurchlässiger Rückenlehne. Foto: Wikimedia Commons

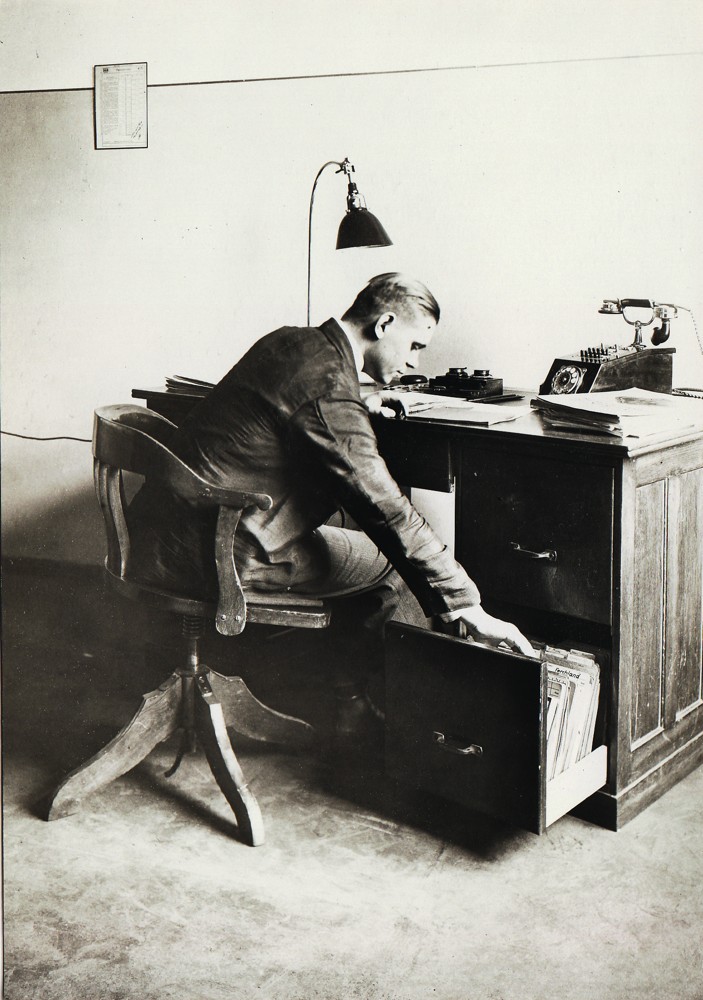

Modell des „Reichspost-Stuhls“ von Drabert (1922), dem ersten nach einer DIN gefertigten Bürodrehstuhl. Foto: Drabert/Kinnarps

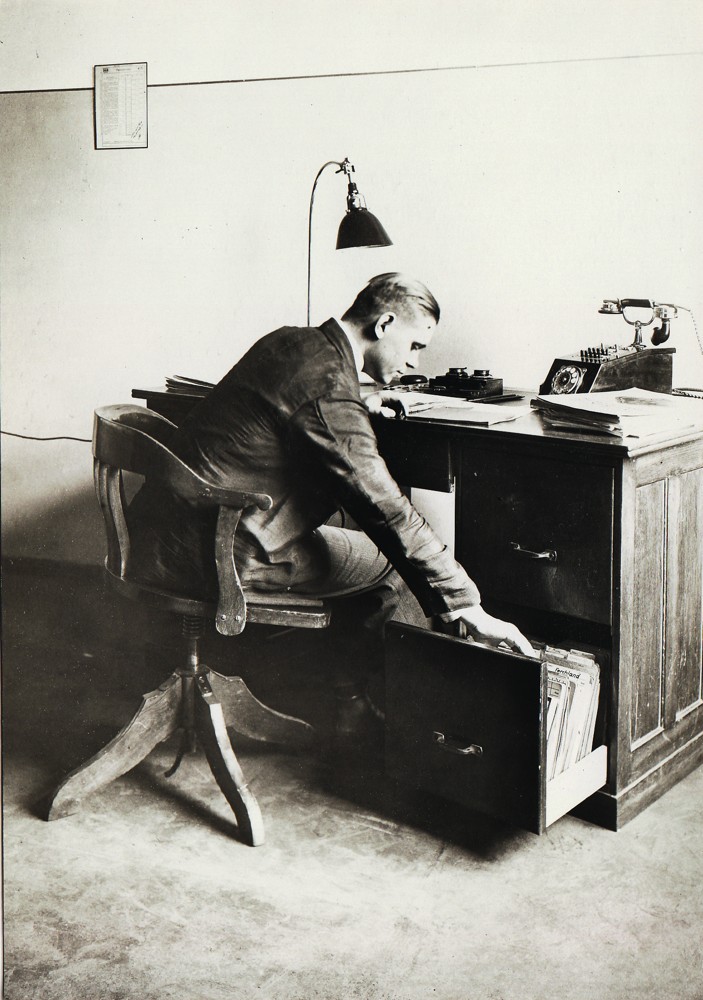

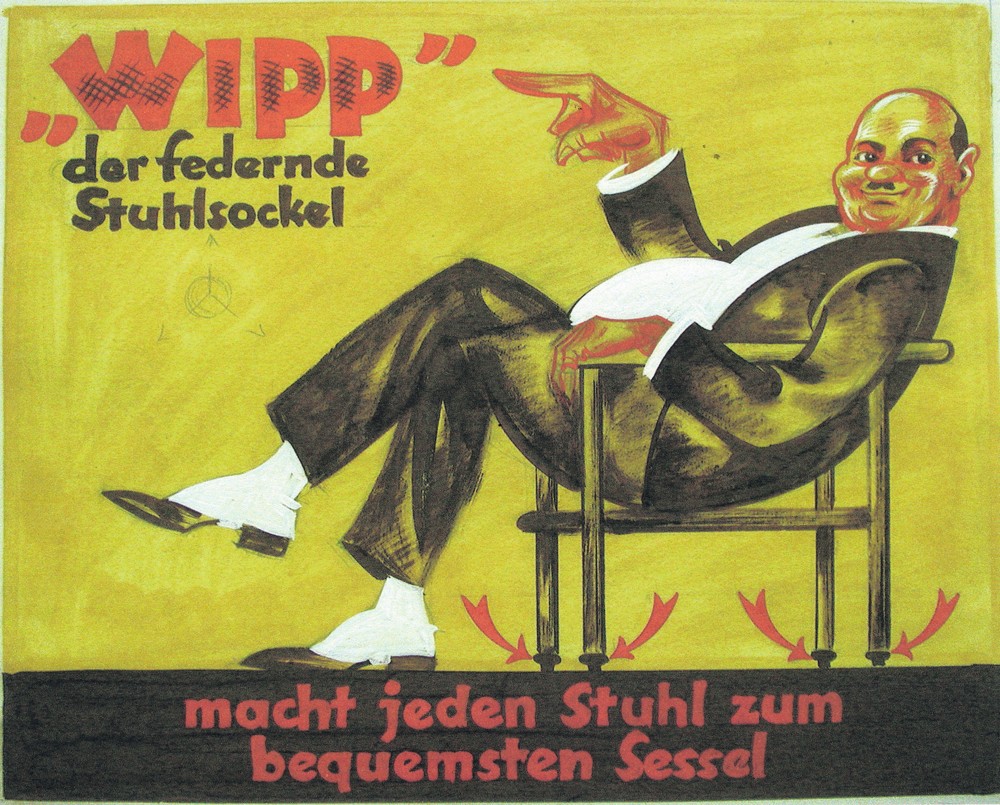

Auf dem Federdreh von Stoll (1926) ...

Foto: Sedus Stoll

... konnte man sich im

Sitzen bereits rundum bewegen. Foto: Sedus Stoll

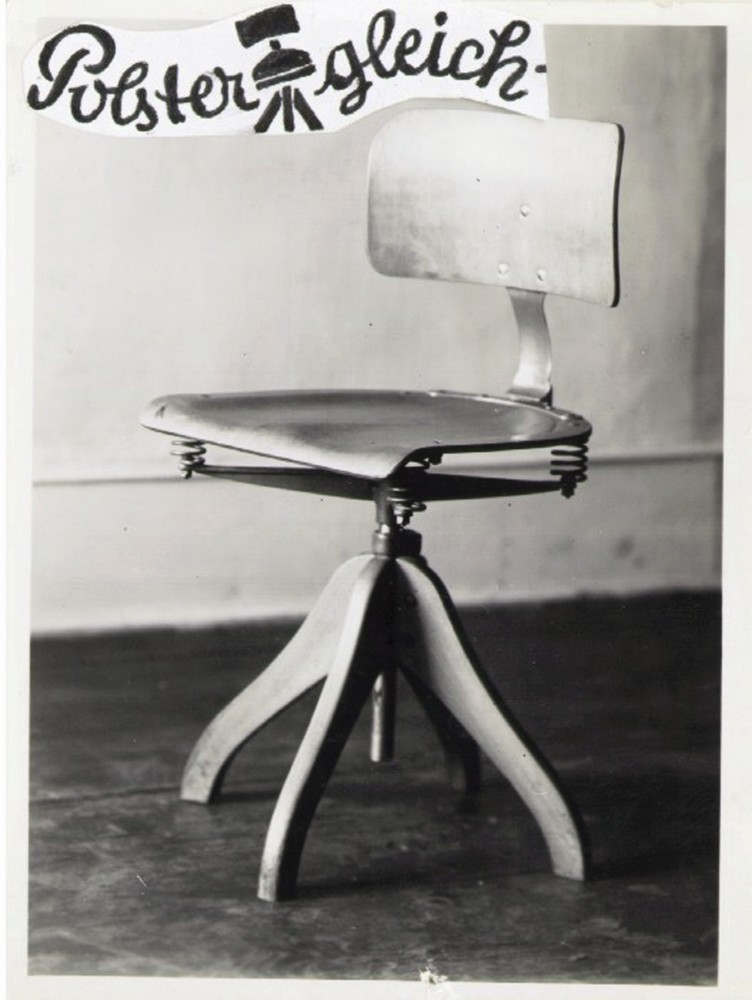

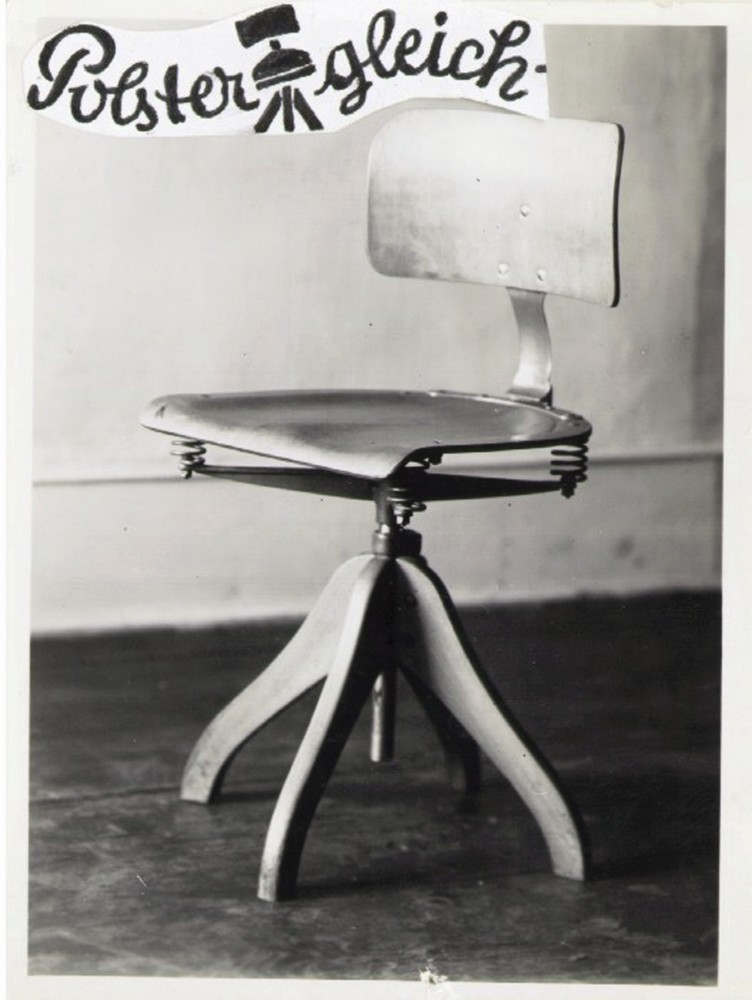

„Man sitzt gesund und weich auf

Polstergleich!“ Vier Federn sorgten bei

diesem Stuhl von Margarete Klöber

(1935) für bewegenden Sitzkomfort. Foto: Klöber

Das erste Erfolgsmodell

von

Interstuhl: Die Bi-Regulette (1962) erinnert noch stark an Staffel- und Reichspoststuhl. Foto: Interstuhl

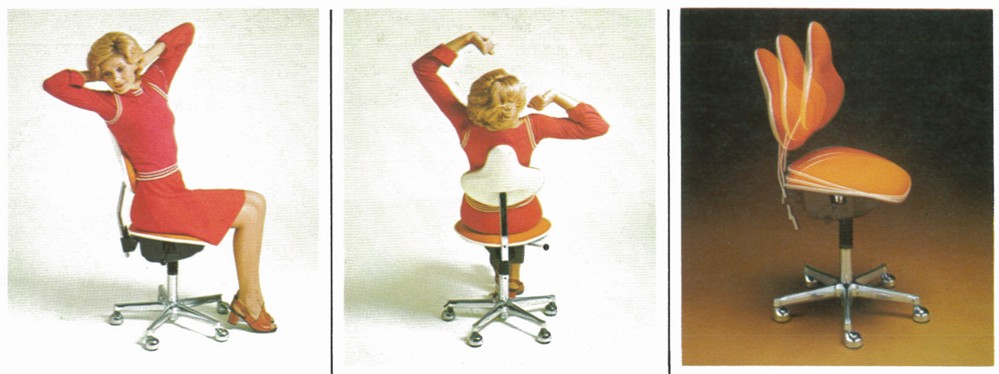

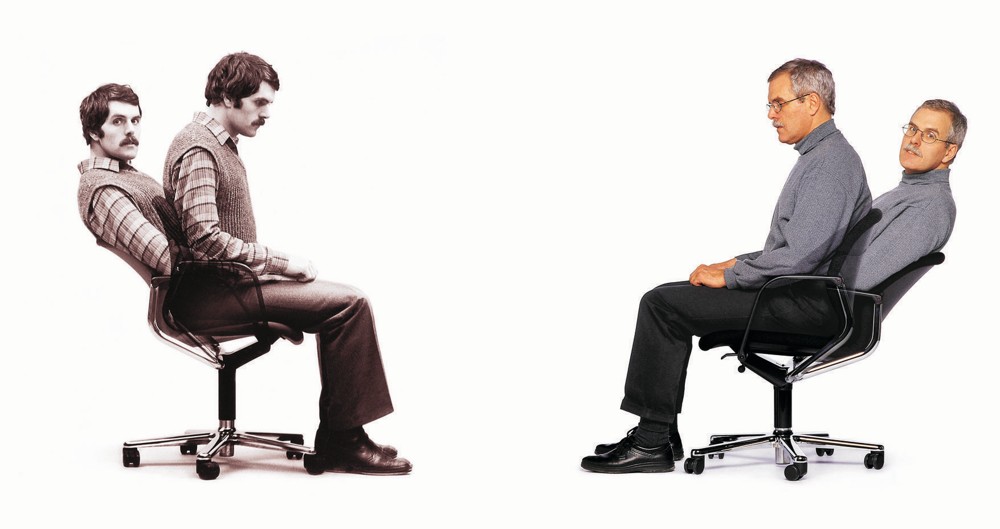

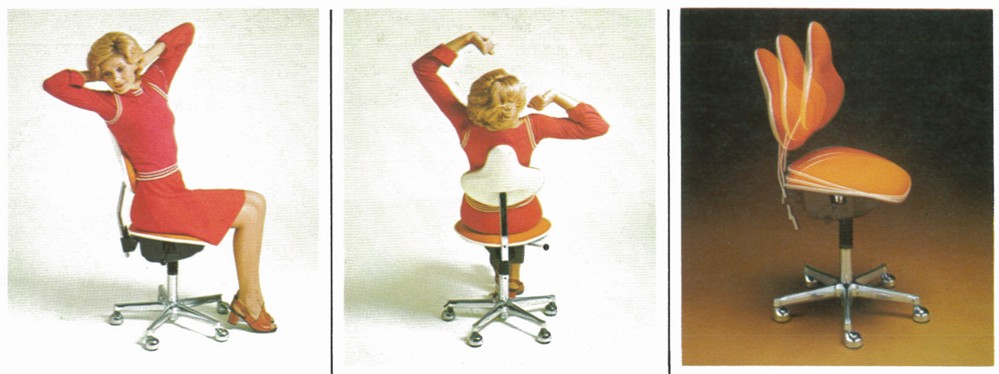

Relax-o-flex®-Simultan von Drabert (1974) – die Erfindung der Synchronmechanik war ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung des Bewegtsitzens. Foto: Drabert/Kinnarps

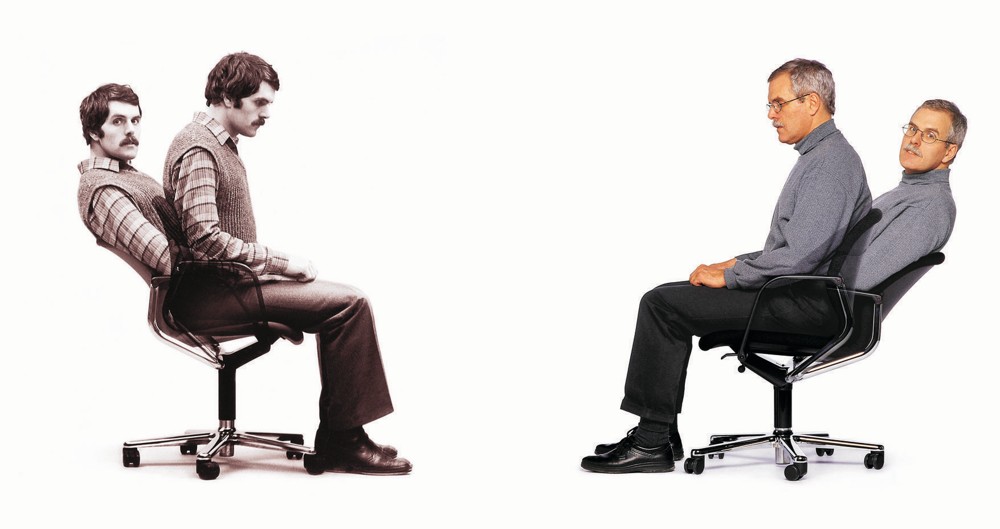

Die FS-Linie von Wilkhahn (1980) – der „erste bedienungsfreie Bürostuhl mit Synchronmechanik“. Foto: Wilkhahn

Der duo back® von Grahl (1989) mit seiner typischen zweigeteilten, flexiblen

Rückenlehne und den 3-D-Armlehnen

Ergoarm® (1988). Foto: Rohde & Grahl

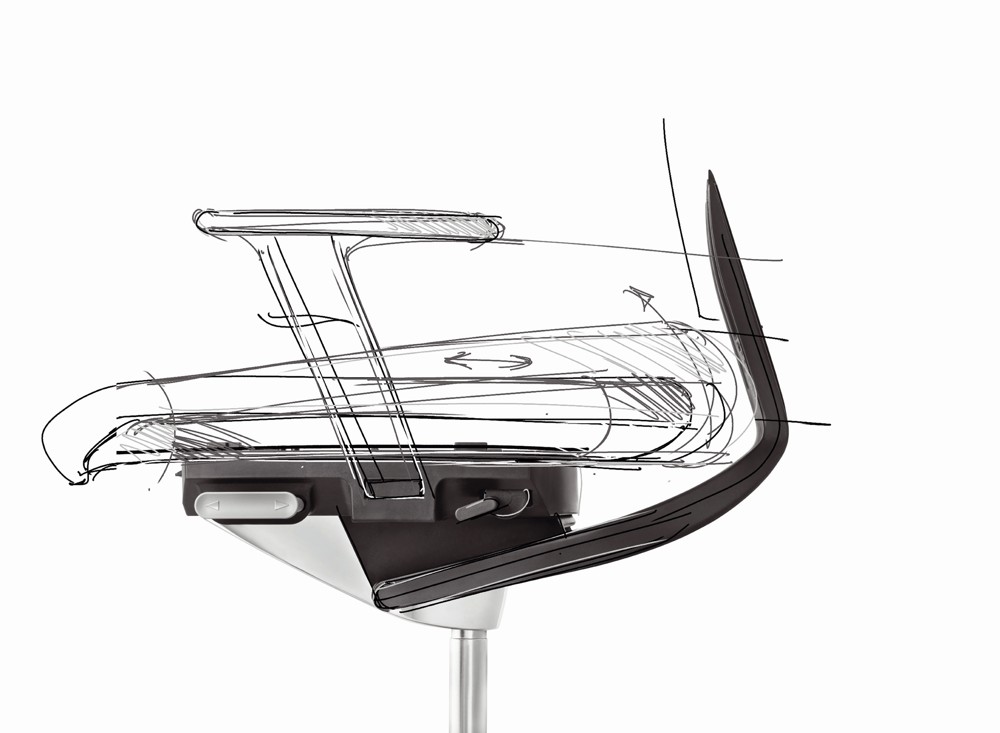

Das Drehstuhlkonzept Mikromotiv® von Drabert (2001) zwang mit einem Motor zu regelmäßigen Haltungsänderungen. Foto: Drabert/Kinnarps

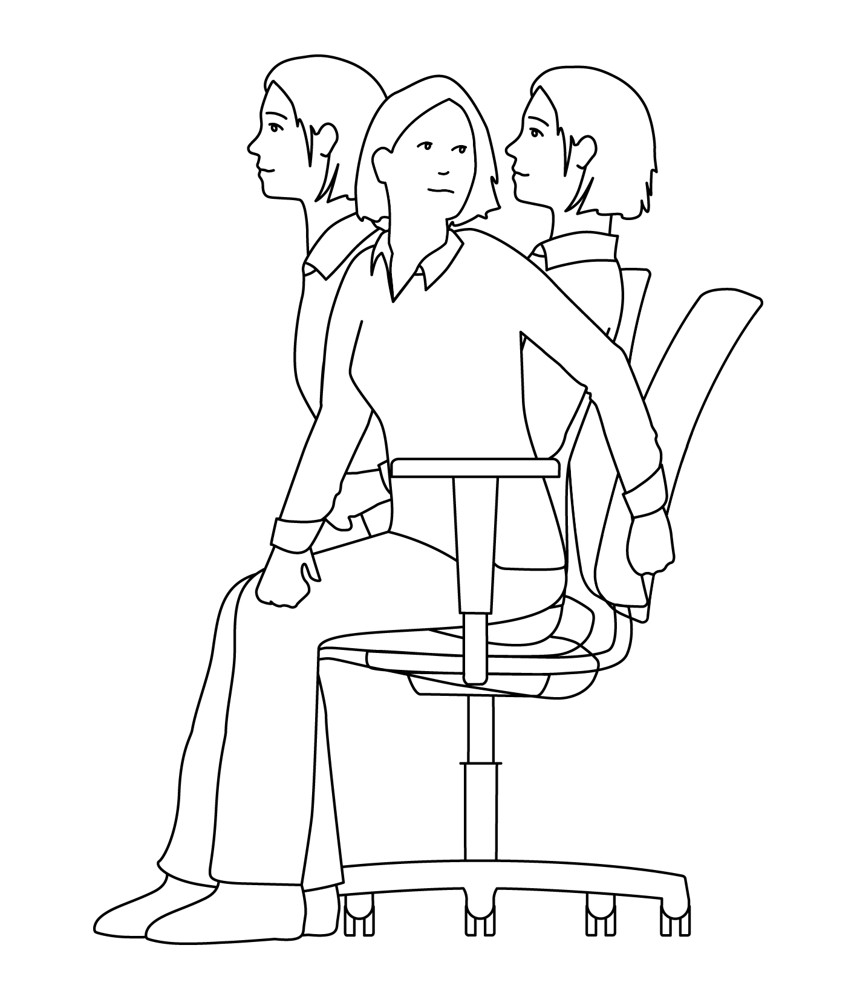

Der ON® von Wilkhahn (2010) kombiniert sehr erfolgreich Synchron- und 3-D-Mechanik. Foto: Wilkhahn

Der 3Dee von aeris (2013) sorgt dank

einer tragenden Feder für multidimensionales Sitzen. Foto: aeris

Die Geschichte des Sitzens ist lang, auch wenn sich der Mensch diese Körperhaltung erst vergleichsweise spät zu eigen gemacht hat. Die ältesten noch erhaltenen Zeugnisse, die Menschen in der Sitzposition zeigen, sind fast 8.000 Jahre alt. Das Sitzen auf einem Stuhl war anfangs ein Privileg der Mächtigen, der Pharaonen, Päpste, Kaiser, Könige usw. Das gemeine Volk dagegen saß nicht erhöht, sondern auf dem Boden. Erst ab dem 16. Jahrhundert änderte sich dies langsam. Mit dem Humanismus der Renaissance beanspruchte auch das Bürgertum Sitzplätze. Kaufleute und Buchhalter nahmen in ihren Kontoren immer häufiger Platz. Mit der Industrialisierung ab Mitte des 18. Jahrhunderts wurden Stühle dann bald zur Massenware.

Beitrag kaufen

Schalten Sie diesen oder einen anderen Beitrag frei und Sie erhalten dauerhaften Zugriff auf ihn.