E-Mail schreiben, telefonieren, ins Nachbarbüro gehen. Das ist für Coworker, Programmierer, Kreativabteilungen und viele andere sowas von frühe 2000er. Sie nutzen heute wie selbstverständlich den Messenger Slack. Wir nicht. Deshalb haben wir ihn ausprobiert. Sebastian Klöß berichtet.

Erinnert sich noch jemand an ICQ? Das war dieser Messenger mit dem Blumen-Icon. Mitte der Nullerjahre machte ich mit ihm meine ersten Messengererfahrungen. In den Chats ging es um Verabredungen, Neuigkeiten und viel Belangloses. Nach Arbeitsleben fühlte sich das nicht an. Gut zehn Jahre sind seitdem vergangen – und inzwischen nutzt gefühlt jedes Start-up und jedes etablierte Unternehmen, das innovativ ist oder sich hip darstellen will, einen Teammessenger. Allen voran Slack.

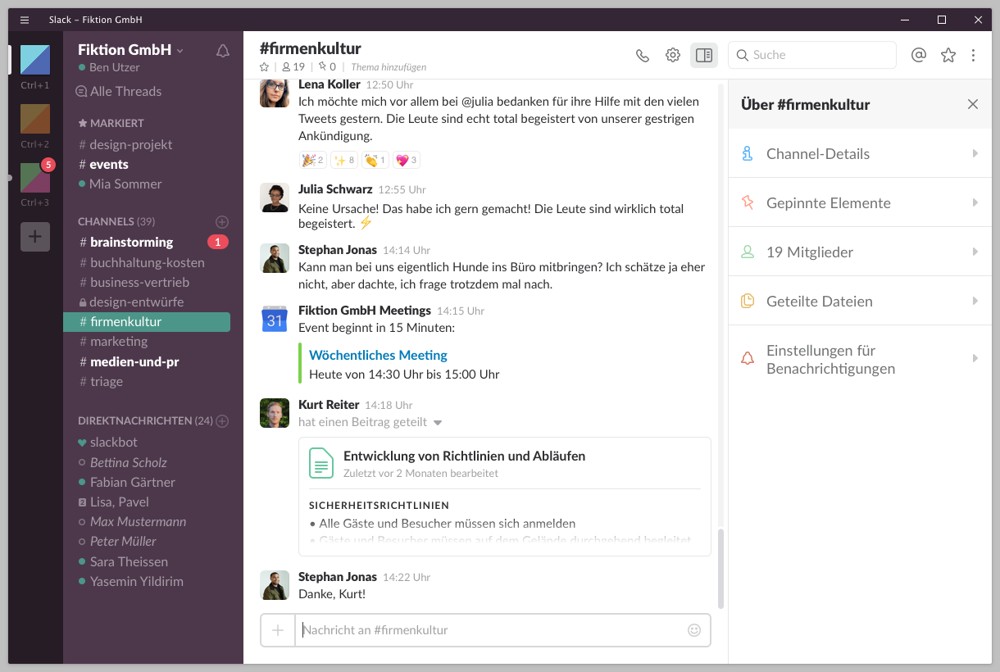

Kommunikation in Kanälen

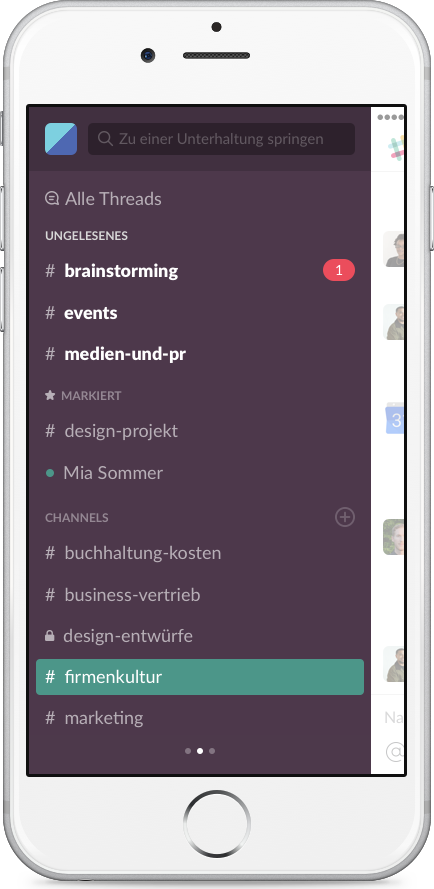

Slack kann mehr als ICQ, ist dafür aber komplexer. Zunächst das Firmenkonto – den Workspace – anlegen. Das geht problemlos. Anschließend konnte ich fix meine Kollegen in ihn einladen. Hauptbestandteil innerhalb des Workspaces sind Channels, in denen sich die (Text-)Unterhaltungen abspielen. Sie lassen sich beliebig anlegen und benennen, worin zugleich die Hauptgefahr von Slack liegt. Wird zu jedem Pipifax ein eigener Kanal eröffnet, geht die Übersicht schnell verloren. Neue Channels klug zu erstellen und zu benennen (etwa nach einem Projekt oder einem Kunden), will gelernt sein. Genauso wie das richtige Nachrichtenschreiben. Wann ist vor den Namen eines Kollegen ein @ zu setzen, wenn man ihn erwähnt, damit er informiert wird? Wann ist innerhalb eines Channels ein weiterer Thread zu eröffnen als unmittelbare Antwort auf die Nachricht eines Kollegen? Und was ist besser per Direktnachricht zu klären? Bis wir da den richtigen Dreh raushatten, dauerte es ein wenig.

Fokus auf Wichtiges

Slack kann nerven. Eine neue Nachricht wurde erstellt? Schon kommt die Benachrichtigung. Noch eine Nachricht? Noch eine Benachrichtigung. Slack kann aber so eingestellt werden, dass man damit arbeiten kann. Jeder kann festlegen, ob er über alle Nachrichten informiert werden möchte oder nur dann, wenn er per @-Zeichen in einer Unterhaltung erwähnt wird bzw. in ihr eines der selbst bestimmten Keywords vorkommt. Vor allem Letzteres ist prima: Damit lässt sich der Spagat meistern zwischen „Hilfe, ich ersticke in Nachrichten“ und „Hilfe, ich verpasse etwas Wichtiges“. Hierin sehen wir den größten Vorteil gegenüber internen E-Mails: Die Stärke von Slack ist nicht ein Mehr an Mitteilungen (Nachrichten zu schreiben, das geht auch per E-Mail), sondern ein Weniger an unnötigen Informationen. In Slack kann jeder selbst entscheiden, worüber er informiert werden möchte. Bei der E-Mail entscheidet darüber der Sendende, indem er den Empfänger festlegt – oder einfach alle ins CC nimmt.

Neben dem reinen Text-Messaging hat Slack diverse Zusatzfunktionen. Videoanrufe zum Beispiel oder die Möglichkeit, gemeinsam einfache Textdokumente zu erstellen und zu bearbeiten. Außerdem lassen sich andere Apps integrieren, Google Drive etwa oder Twitter, Salesforce oder die Videokollaborationssoftware Blue Jeans.

Unser Fazit zu Slack

Nein, das Ende der E-Mail ist Slack nicht. Aber die Kommunikation innerhalb von Teams kann es vereinfachen, vor allem wenn nicht alle Mitglieder an einem Ort arbeiten. Dafür ist jedoch ein disziplinierter Umgang mit dem Programm nötig. Die individuell einstellbaren Benachrichtigungen sind top.

Ob unsere Redaktion jetzt noch zusätzlich Slack nutzen wird? Vorerst nicht, aber vielleicht später einmal.