Wir machen alles selbst. Das wusste schon Kant. Heute bleibt Kunden aber häufig auch gar keine andere Wahl. Ein Kommentar des Journalisten Ulrich Texter.

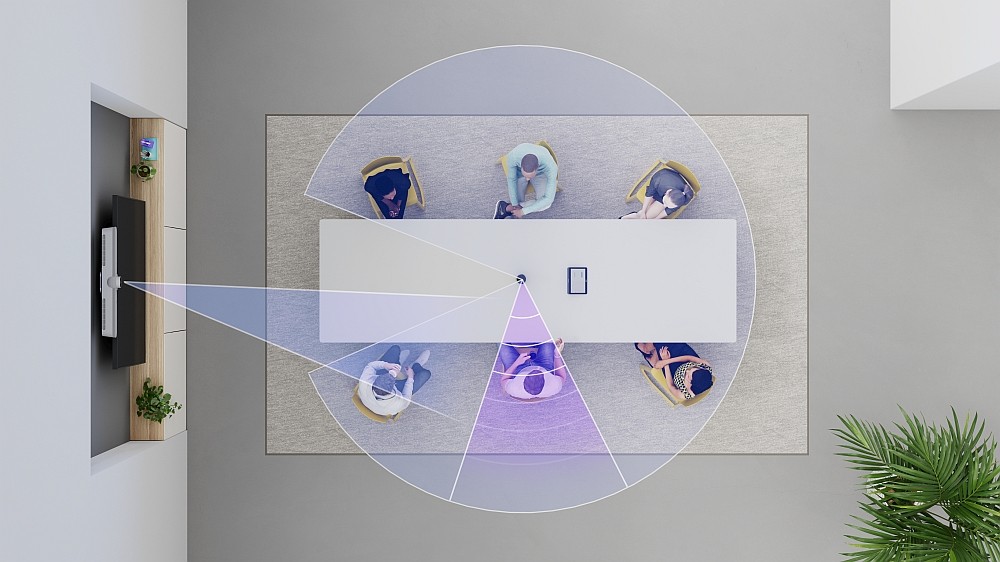

Die Pfade der modernen Business-Kommunikation sind verschlungen. Abbildung: Webaroo/Unsplash

Ich gebe es zu, ich bin einfach gestrickt: zwei links, zwei rechts. Wobei mir links immer an liebsten war, auch das gebe ich zu, aber das tut hier nichts zur Sache. Manche Vorlieben behält man sein Leben lang. George Best zum Beispiel gab viel Geld für Alkohol, Frauen und schnelle Autos aus, den Rest verprasste er.

Manchmal muss man es auch einfach zugeben

Bei schnellen Autos habe ich nie mitgemacht. Ich glaube nach wie vor, keiner kann aus seiner Haut, ob Fußballspieler oder Bundeskanzlerin. Das führt zu Konflikten, ist aber kein Grund zum Verzweifeln. Wer zum Beispiel als Prominenter öffentlich auf die Knie fällt, hat gute Chancen auf Nachsicht. Das kenne ich. Ich falle auch mühelos vor meiner Frau auf die Knie, wenn ich ein Ziel verfolge. Und wenn wir ehrlich sind, wissen wir doch alle, dass der Mensch nichts so sehr liebt wie Asche auf dem Haupt der anderen. Und sich zudem bei nichts so großartig fühlt, wie wenn er die Asche runterpusten darf. Da sind wir alle gleich. Das Gedächtnis ist kurz, die Fußball-WM weit weg und die Gorch Fock im Trockendock. Ich bin in guter Gesellschaft aller „Zugeber“.

Wird man zu dem, der man nie werden wollte?

Die Araber sagen, dass im Buch des Lebens alles vorgezeichnet sei und wir lediglich einer bereits vorhandenen, für uns unsichtbaren und unbekannten Erzählung zur Erfüllung verhelfen müssen. Das klingt deprimierend. Läuft am Ende alles darauf hinaus, dass wir nicht Regisseure, sondern Handlanger unseres Lebens sind? Diese Weltsicht ist vermutlich inakzeptabel. Mir ist das egal. Psychologen und Neurowissenschaftler spenden uns immerhin etwas Hoffnung. Sie sagen, dass wir unserem Schicksal trotz Kindheit und Mischpoke eine andere Richtung geben können. Inzwischen hilft uns beim Richtungswechsel eine ganze Armada von Persönlichkeitsentwicklern, damit wir so werden, wie wir vielleicht nie werden wollten, aber werden sollten, um das Gefühl zu gewinnen, endlich angekommen zu sein.

Man wird nicht weiser, man wird älter

Ich denke da egoistisch: Sollen die doch an sich arbeiten, ich arbeite ungern an mir. Ich weiß einfach nicht, was am Ende herauskommt. Außerdem bin ich skeptisch, was meine charakterliche Plastizität anbelangt. Immer häufiger stoße ich an meine Grenzen. Die Diskussion um die geschlechtergerechte Sprache mit dem Gendersternchen erreichte mich natürlich auch, zuerst in Form des Programmheftes für das Berliner Jazzfest 2018. Ich stolperte von Seite zu Seite, gab mir aber echt Mühe – es war eine Tortur. Nicht dass ich das Geringste gegen Jazzer*innen hätte. Einige von ihnen sind ganz wunderbar. Das meine ich so, wirklich. Es war nichts zu machen. „Man wird nicht weiser, man wird älter“, sagte Mario Adorf dem Spiegel. Ich befürchte, ich denke wie Adorf.

Keine Wahl zwischen Tweed und Jeans

Ich gebe auch zu, dass ich oldschool bin. Vielleicht war ich das schon immer. Geschadet hat mir das nicht. Ich fühle mich gesund. Ich mag zum Beispiel Cordhosen. Jeanshosen, in denen Träger stecken, die in mir den Verdacht wecken, sie seien inkontinent und bräuchten augenblicklich Beates Pflegedienst, lösen bei mir eher eine Abwehrreaktion aus. Das gilt auch für Jogginghosen. Außerdem schätze ich Tweed, noch so etwas Altmodisches. Warum, weiß ich nicht, vielleicht weil das einfach zu England gehört und ich mir Europa ohne England nicht vorstellen kann. Vermutlich ist es zurzeit auch das einzig Schätzenswerte, was von der Insel kommt, sieht man von Barbour Wachsjacken ab.

Was die Technik aus uns macht

Das klingt alles antiquiert und antik, aber bis dato war ich mit mir im Reinen – bis vor wenigen Wochen. Dass ich auf einmal ein Mario-Adorf-Gefühl von „Älter-nicht-weiser-werden“ verspürte und mich wie Japans Tenno Hirohito fühlte, der freiwillig abdankte, verdanke ich nicht Arabern, Hosen, Tweed und altmodischen Vorlieben. Es war ein Anruf, der mich ins intellektuelle Straucheln brachte. Ich gebe auch gerne zu, dass der Anruf nur bestätigte, was ich schon seit langem vermutet hatte: Die Technik macht uns zu Sklaven. Wer das Glück hat, überhaupt noch jemand in einem Unternehmen zu erwischen, bekommt immer öfter zu hören: Schreiben Sie doch eine E-Mail! Verbraucher hat man damit schon an den Rand des Nervenzusammenbruchs getrieben, ich bin nicht weit davon entfernt.

Ich muss die Arbeit selbst machen

Meinen Glauben an die praktische Vernunft habe ich jedenfalls verloren. In Momenten solcher unschätzbarer Empfehlungen wünsche ich mir Zeiten herbei, in denen unter Androhung von Strafe allen Mitarbeitern untersagt worden wäre, alles zu unterlassen, was den direkten Kontakt mit Kunden vermeiden oder stören könnte. Dieses Denken ist vorbei. Heute darf ich mich über Customer Centricity freuen und die Arbeit selbst machen. Aber vielleicht ist der Gedanke, dass E-Mails immer häufiger ihren Zweck verfehlen, auch zu rückständig, um zu erkennen, dass rund 848 Milliarden E-Mails, die 2018 versendet worden sind, ja irgendeinen Sinn ergeben haben müssen. Ich für meinen Teil glaube eher, sie klauen mir immer häufiger Zeit. Das gebe ich unumwunden zu.