Trockenes Wetter wie in diesem Frühjahr erhöht nicht nur die Waldbrandgefahr in der Natur, sondern lässt auch die absolute Luftfeuchtigkeit in Gebäuden sinken. Der Fachverband Gebäude-Klima e. V. (FGK) weist auf die Folgen zu trockener Raumluft hin.

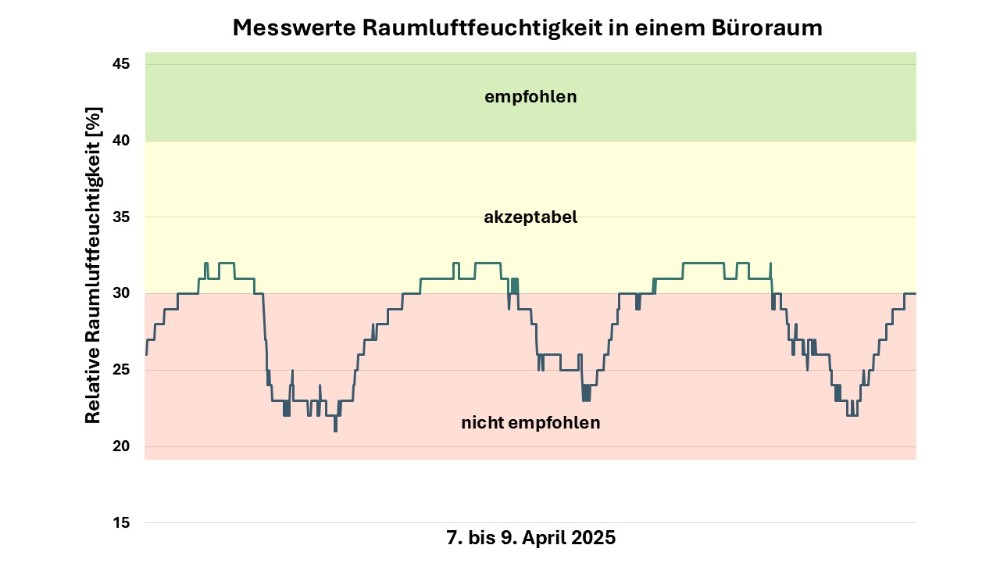

Anhaltend trockene Witterung in Verbindung mit kalten Nächten führt zu niedrigen absoluten Luftfeuchten, wie sie für kalte Winterphasen typisch sind. Dadurch kann in vielen Gebäuden, wie zum Beispiel in Büros, die relative Luftfeuchtigkeit weit unter den empfohlenen Wert von mindestens 40 Prozent sinken, oft werden sogar weniger als 30 Prozent Raumluftfeuchte gemessen.

Zu trockene Raumluft macht krank

Eine sehr niedrige Luftfeuchtigkeit macht sich nicht nur durch trockene Haut bemerkbar. Sie macht uns auch anfälliger für Infektionen der Atemwege. Denn trockene Schleimhäute können ihre Aufgabe, Schmutz und Keime aus der Atemluft zu filtern, nicht mehr so gut erfüllen. Da die Keime länger im Atemtrakt verbleiben, begünstigt trockene Luft typische Atemwegserkrankungen.

Auch die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) informiert in ihrem Beitrag „Einfluss niedriger Luftfeuchten auf den Menschen im Kontext der Arbeitswelt“ über Untersuchungen zur Wirkung trockener Luft auf den Menschen, zum Beispiel auf die Haut. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass bestimmte Viren wie Influenzaviren bei trockener Luft eine höhere Aktivität und Infektiosität aufweisen. Auch wenn sich daraus nach Ansicht der BAuA noch keine eindeutigen Erkenntnisse für eine verbindlich einzuhaltende Mindestluftfeuchte in Arbeitsstätten ableiten lassen, weist die Veröffentlichung darauf hin, dass in einschlägigen Normen wie der EN 16798-1 Auslegungswerte der Luftfeuchte für RLT-Anlagen empfohlen werden. Die BAuA-Publikation ist kostenfrei downloadbar.